K线猎手 古画里的夏日哲学:从袒腹纳凉到荷塘冰鉴

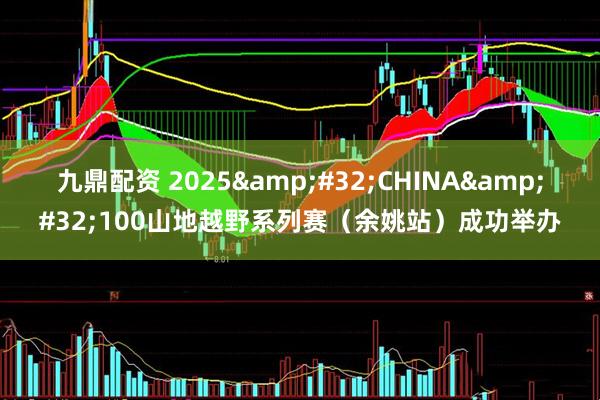

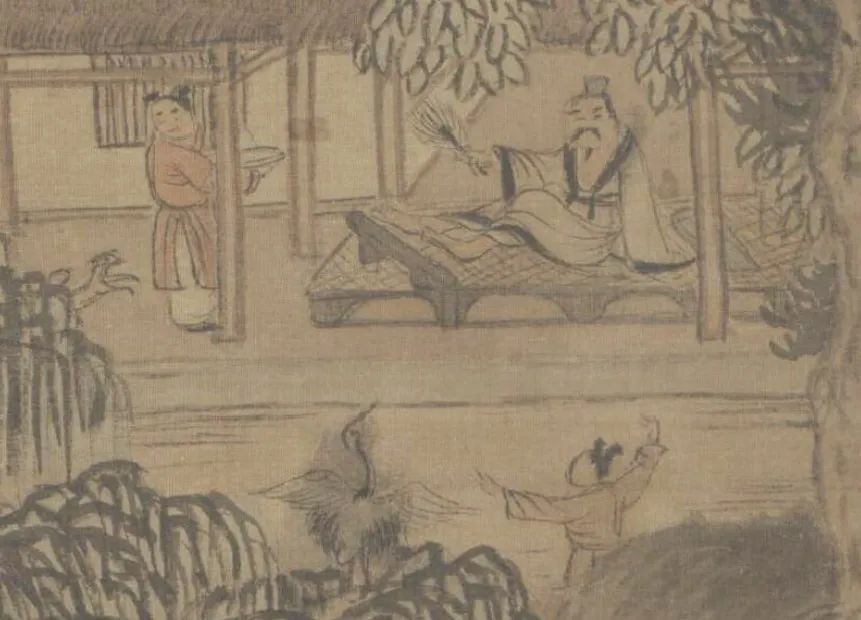

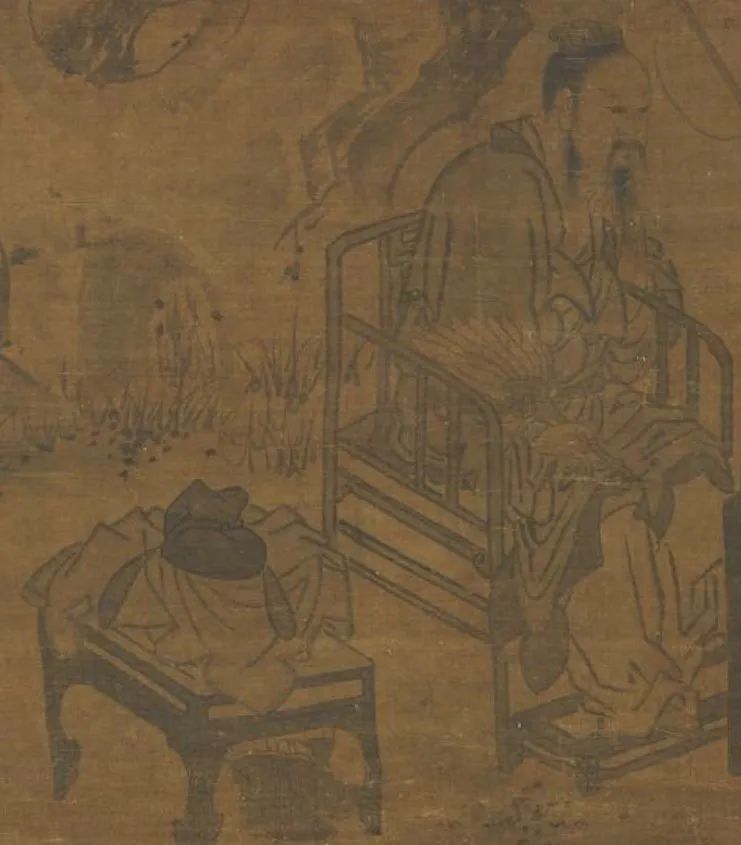

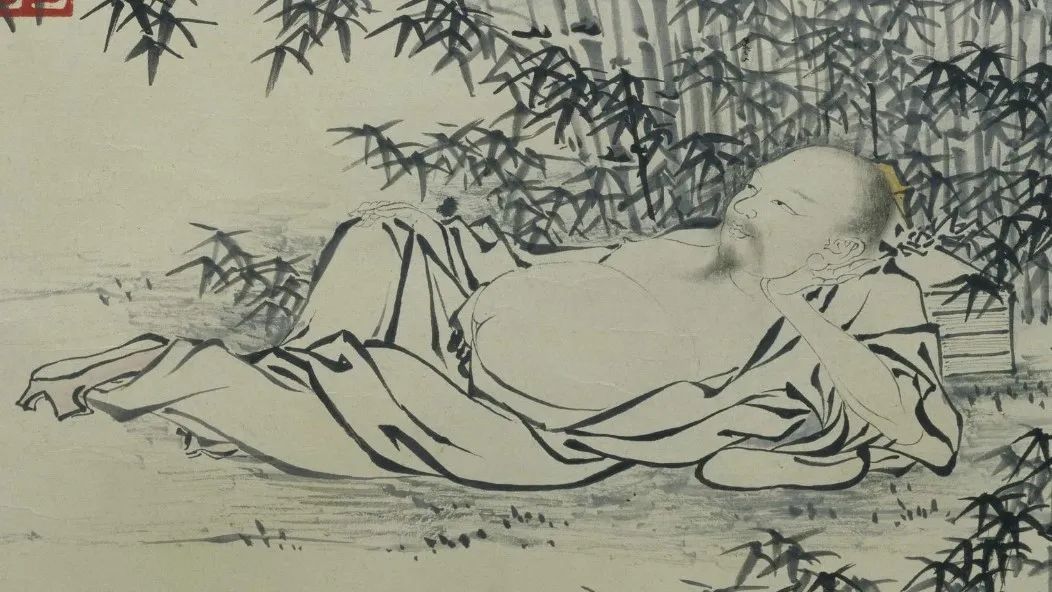

古人消夏的智慧,藏在国画的留白与笔触里。南宋《槐荫消夏图》中,袒胸露乳的高士卧于竹榻,榻侧屏风绘雪景寒林,冰火两重天的意象暗合“心静自然凉”的禅意。这种“以冷制热”的视觉游戏,恰似文人将酷暑化作笔墨游戏的狡黠——既无空调电扇,便在画中造一座精神冰窖。

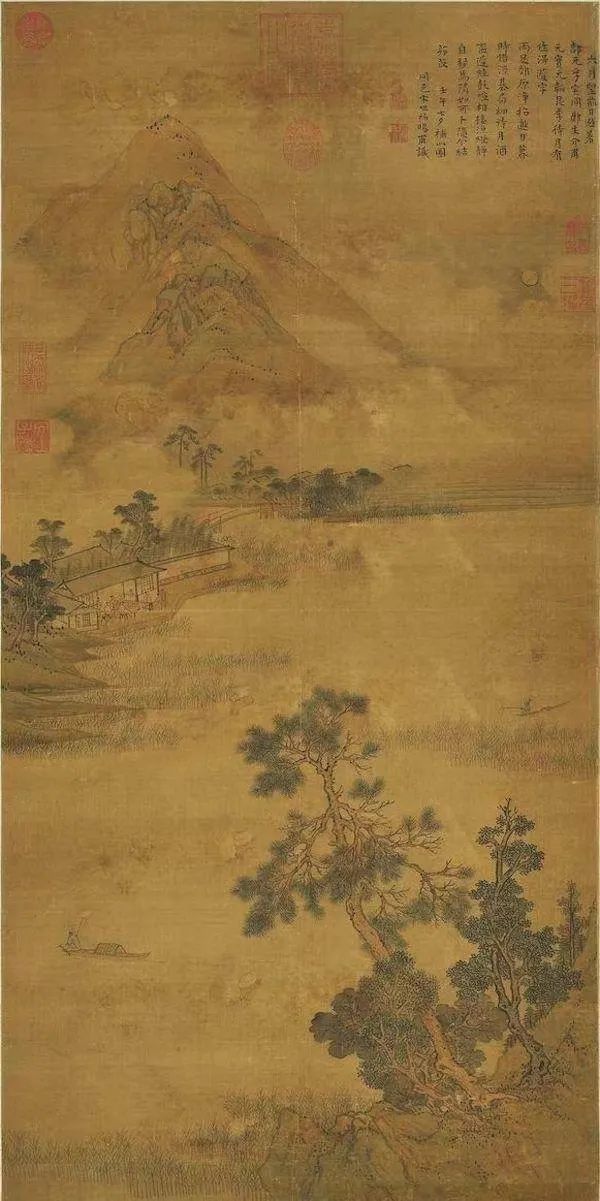

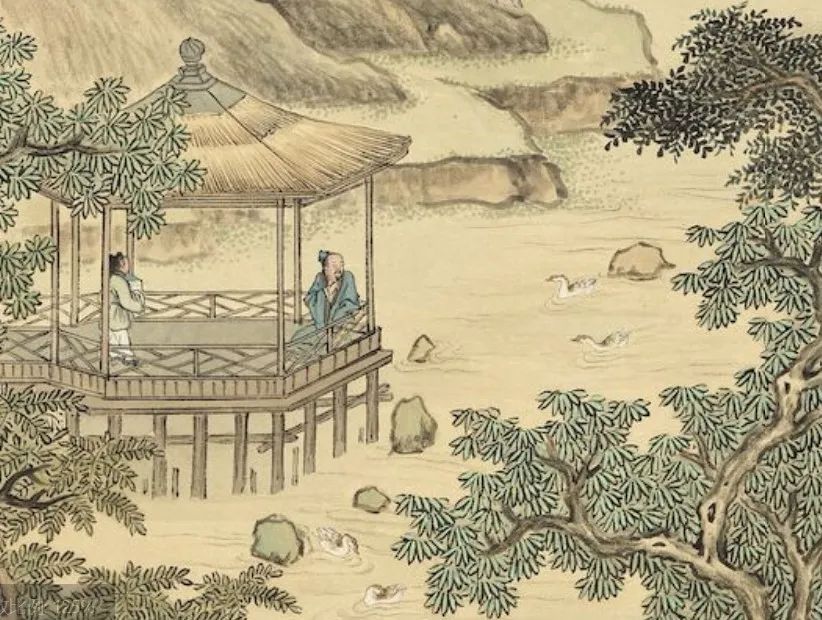

明代沈周的《江亭避暑图》更显狡黠:策杖老者走向江边小亭,青翠山色与洒金扇面构成天然空调。画家用“青翠明洁”的色调稀释暑气,让观者仿佛能触摸到江风拂面的凉意。这种“以景消暑”的技法,实则是将物理空间转化为心理凉亭的视觉魔术。

宫廷画师则把消夏玩成行为艺术。李嵩《水殿招凉图》中,十字坡脊顶水殿如水晶宫般通透,孩童放舟、冰鉴藏鲜,将避暑升华为贵族生活美学的展演。而佚名《夏景货郎图》里,货郎摊上“上林佳果玉壶冰水”的条幅,暴露出古人对冷饮的狂热——原来宋代就有“水果冰沙”外卖服务。

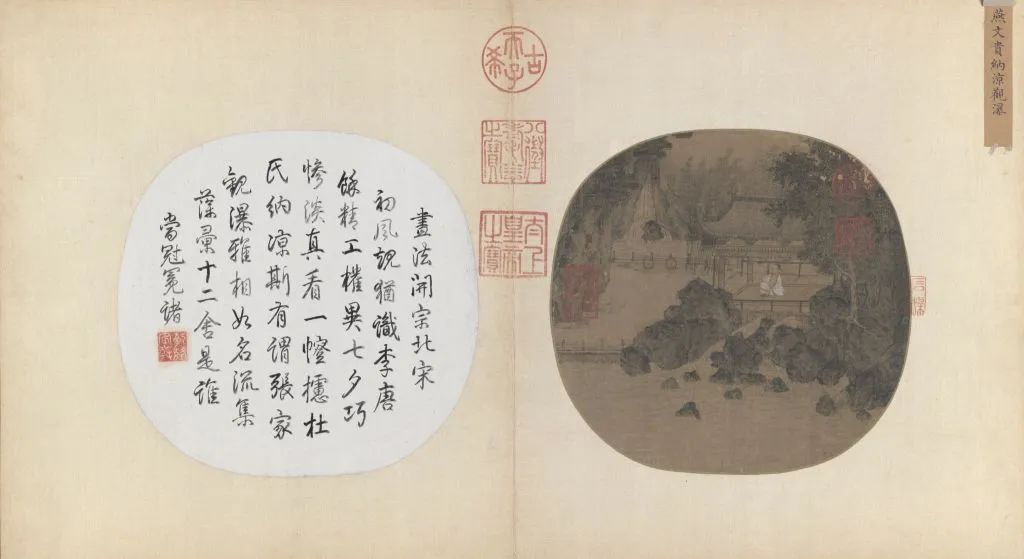

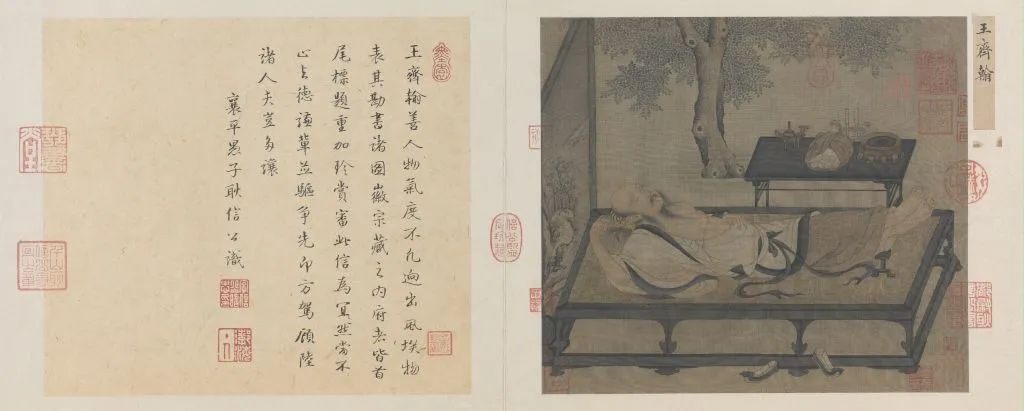

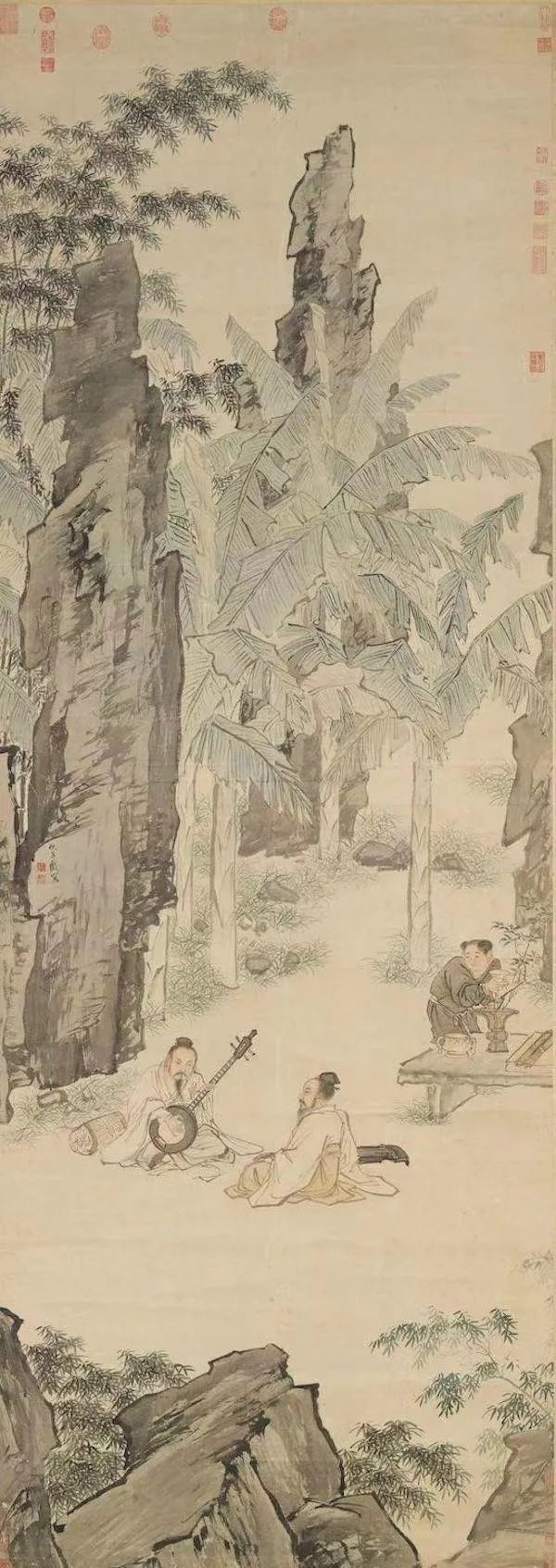

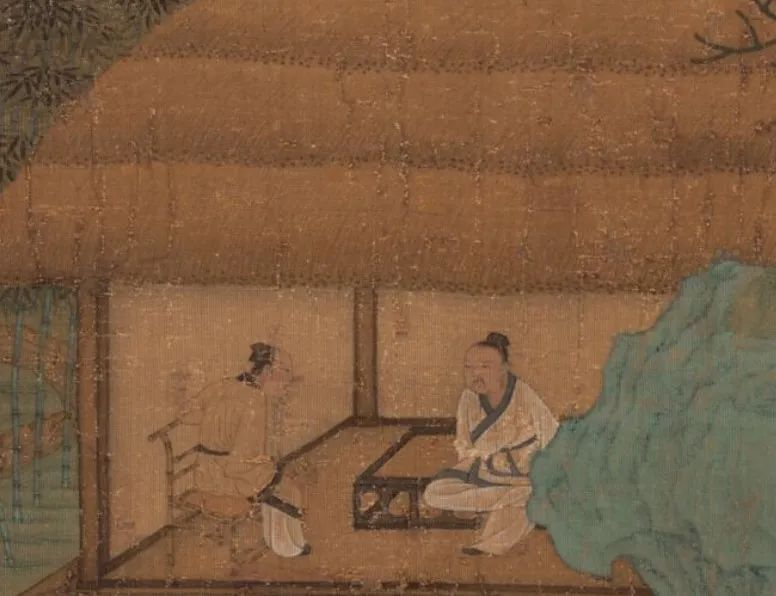

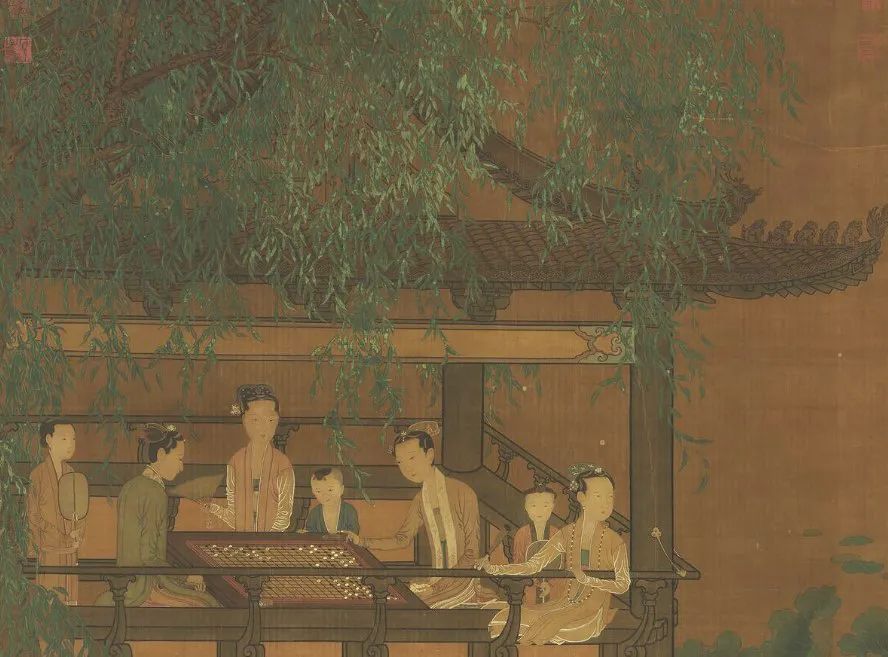

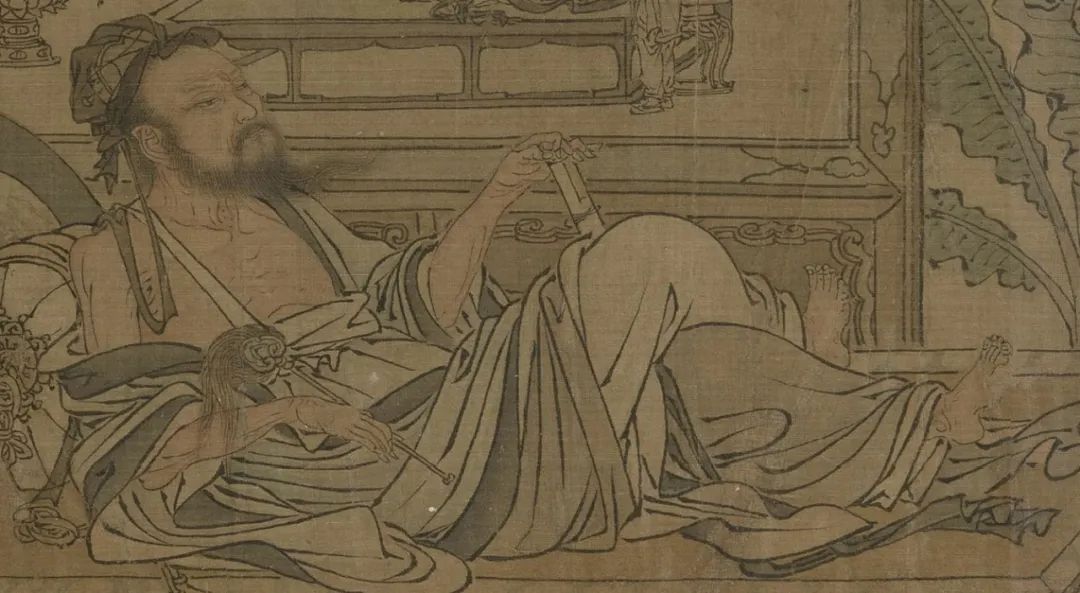

最妙的是文人将暑气转化为创作燃料。刘贯道《消夏图》中,主角斜倚榻上执卷沉思,榻边冰盘与芭蕉梧桐构成微型生态系统。这种“以闲御暑”的姿态,恰似白居易所言“散热由心静”,将物理避暑升华为精神修行。而仇英《竹梧消夏图》里,两位隐士在竹林深处对弈,羽扇轻摇间,暑气早已化作棋枰上的云烟。

当现代人躲在空调房刷手机时,不妨看看这些古画:有人把暑气画成冰山,有人将热浪转为墨香,有人用冰鉴藏住整个夏天的清凉。原来千年前的古人早已参透——消暑的最高境界,不在物理降温,而在给灵魂开一扇透气的窗。

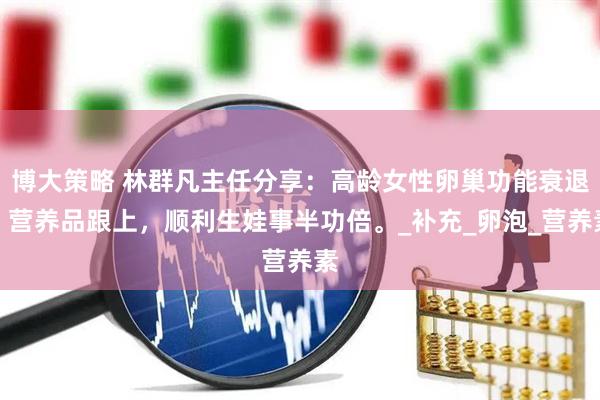

纳凉观瀑图丨佚名丨宋丨故宫博物院藏

槐荫消夏图丨佚名丨南宋丨故宫博物院藏

消夏图丨刘贯道丨元丨美国纳尔逊-艾特金斯艺术博物馆藏

蕉阴结夏图丨仇英丨明丨台北故宫博物院藏

清吟消夏图丨宋旭丨明丨 台北故宫博物院藏

夏山高隐轴丨王翚丨清丨故宫博物院藏

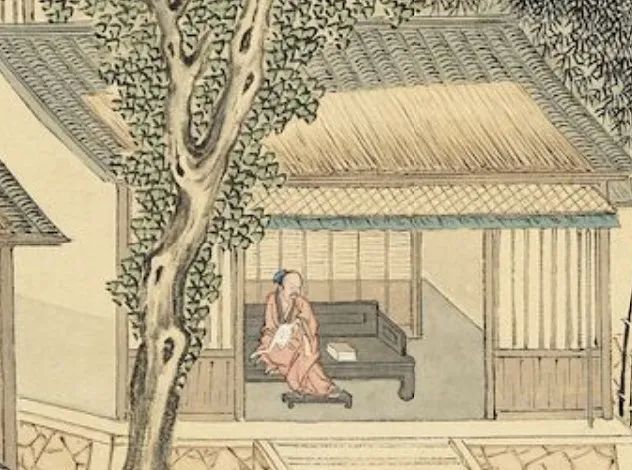

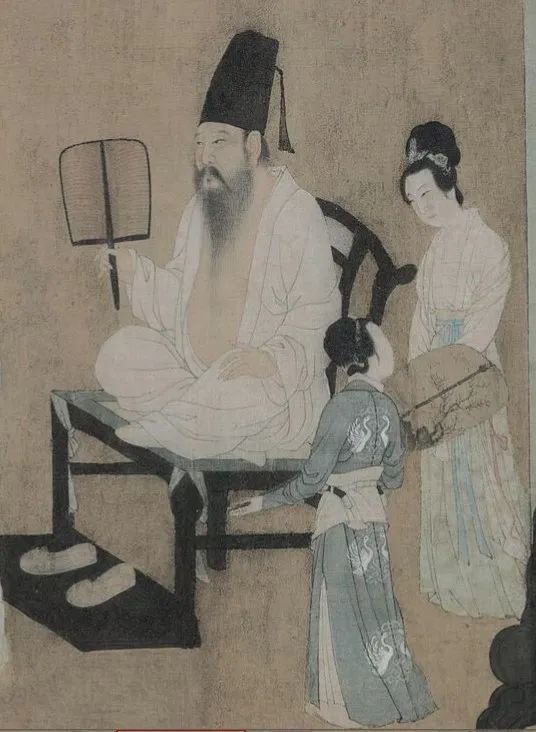

居家消夏

亭中纳凉

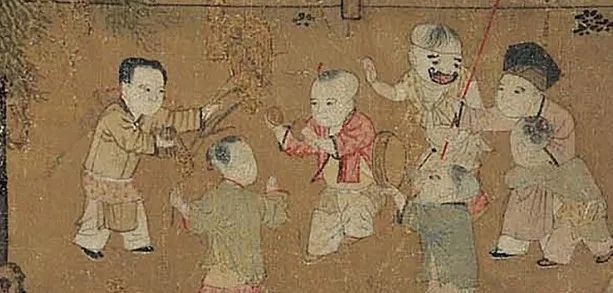

夏日婴戏

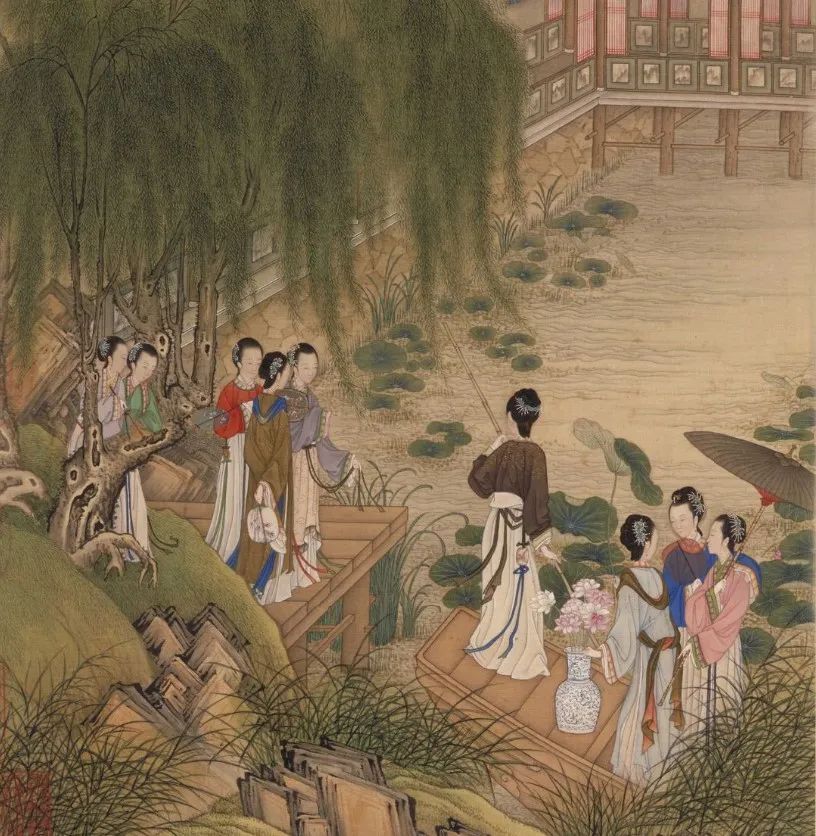

赏荷采莲

玩水游山

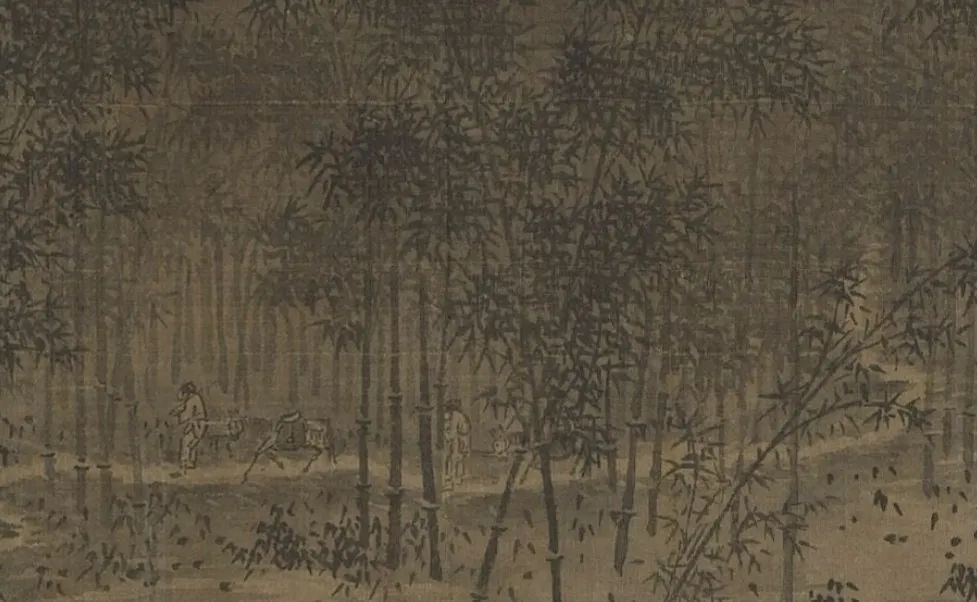

荫下消暑

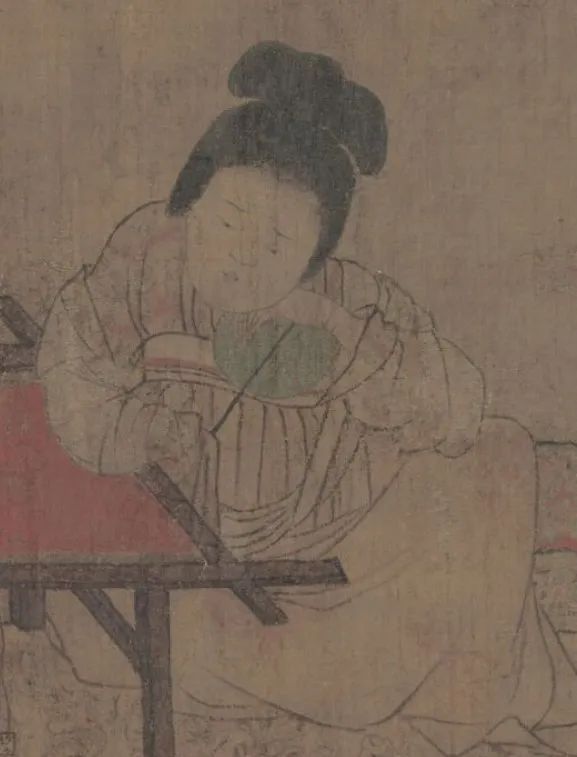

轻解罗衫

冰凉一夏

驰盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。